こんにちは!配食のふれ愛のコラム担当です!

栄養バランスのよい食事をとりたい方へ、お弁当の無料試食はこちらから!

仕事に勉強に…集中力をあげて仕事や勉強をがんばりたいのに、どうも気分が乗らない、疲れてしまってこれ以上集中できない…なんていうことがありますね。

それでもまだまだやらなければいけないことがあり、休めない。

そんな時には、どのような食べ物を取り、どのように環境を整えればよいのでしょうか?

今回は集中力を上げるのに効果的な食べ物や環境の整え方について、ご紹介します。

目次

集中力が上がらないのは「疲労」が原因?

日々、限られた時間のなか、勉強や仕事、家事と、やらなければいけないことは実に多いですね。

これは大人に限らず、日々の学校生活に部活動、学習塾や習い事…子供であっても同じこと。

現代の日本では、性別、年齢を問わず、忙しく過ごしている方が多いのが現状です。

多忙な毎日を過ごすなか、疲労が蓄積すると、頑張りたくても集中力が続かない、という経験は、誰しもお持ちだと思います。

では、集中力と疲労にはどのような関係があるのでしょうか?

疲労は体からのシグナル

疲労が進むと、どのようなことが体に起こってくるでしょうか。

・本来の自分らしい能力を発揮できなくなる

・思考力が低下する

・注意力が散漫になる

・動作が鈍くなる

・刺激への反応が遅くなる

・行動量が低下する

・頭痛がする

・肩こりがおこる

・腰痛になる

このような症状を体が訴えてくるわけですが、これらはあなたへ「これ以上の運動や仕事などを続けると体に良くないですよ」というシグナルを送っている証拠なのです。

もしこのシグナルを放置しつづけたり、シグナルそのものに気づかないまま生活を続けていたりすると、疲労がどんどんと蓄積され、シグナルはさらに強くなり、より集中力が低下してしまう、という悪循環に陥ってしまいます。

飽きるのは疲労のサイン

私たちの体で疲労を感じやすいのは「脳」です。脳は常に情報をとらえ分析し、行動へとつなげています。

例えば、ようやくテレビが1家に一台と言われ始めた1970年台(昭和40年台後半から50年台)であれば、インターネットや動画配信サービスなどが無かったため、今ほど多くの情報にさらされ続けることはありませんでした。

しかし、2000年頃以降から無線通信やスマートフォンの出現によって、私たちが1日の中で受け取る情報量は急激に増えることとなりました。

このような中で、男性、女性、大人や子供の別を問わず、長時間の勉強、デスクワークやパソコン作業を毎日行っているのですから、ますます「脳」は疲労をためやすくなってきているのです。

休憩をとることなく、仕事や勉強を続けていると、頭がぼんやりしたり、作業に飽きてしまったり…時には眠気を催すこともあります。

これは脳が疲労した末に、「休憩が必要だ」というシグナルを送っている状態で、こうなってしまうと、集中力は低下し、ミスを犯しやすくなることがあります。

知っておきたい脳の役割

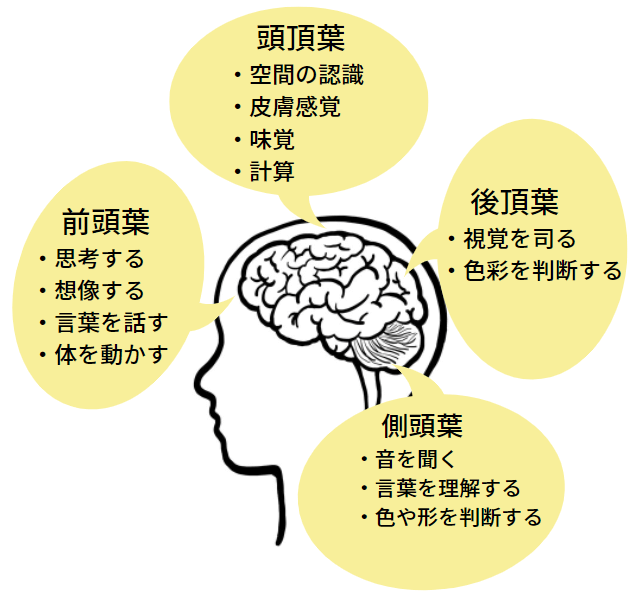

ここで集中力と関係の深い「脳」について少し理解しておきましょう。脳には領域があり、それぞれ異なった役割を担っています。

また、それぞれが影響しあうことで全体のバランスをとっていると考えられています。

脳の疲れと集中力の関係

このように役割分担しているとはいえ、仕事や勉強だけではなく、脳はさまざまな情報の波におぼれてしまっています。

そのため、現代の私たちの脳は疲労を貯めてしまい、集中するべきところがどこにあるのかが見定められなくなってしまうことがあるのです。

やがて、脳の疲労は自律神経のバランスをも崩し始めてしまいます。

そうなると、不眠、動悸やうつ病をはじめ、さまざまな病気を引き起こすことにもなりかねません。

仕事や勉強の休憩時間にはちょっとスマホを…というのは、脳にとってはあまりよいことではないということですね。

集中力を食べ物の力で疲労を回復して上げる

疲れてしまった脳のためにも、できればしっかりと睡眠時間を取ったり、散歩など軽い運動をする時間を持ったりできるとよいのですが、大人、子供にかかわらず忙しい現代の私たち、なかなかそうはいきませんね。

そんな中、一番取り組みやすいのは、疲労回復に効果があり、集中力を高める働きを助けてくれる食べ物を選び、とることです。

ここからは、疲労回復、眠気解消、そして、脳の活性化と、目的別にとりたい栄養素や食べ物をご紹介します。

疲労回復のために取りたい食べ物とは?

勉強、仕事、また、観光などで外出し、疲れて帰ってきたとき…。疲労がたまっていると感じるとき、何を食べたいと思いますか?

例えば、にんにくやステーキ、ウナギ…。精がつく食べ物を食べて疲労を回復しようと考える方も多いことと思います。

が、例えば食後に眠気を感じることがあるように、消化には多くのエネルギーを消費します。

特に胃腸が疲れている時には、今ご紹介したような食べ物は胃腸に負担がかかり、残念ながら、疲労回復にはあまり適していません。

まずはスープや煮物など、脂質は控えめでたんぱく質、糖質やビタミン、ミネラルが豊富な食べ物を選びましょう。

さらに、病気とまではいかなくても鼻水が出ていたり、疲れ目で目に痛みがある場合、また、肩こりに悩まされていたりすると、そちらが気になって、仕事や勉強に集中することはできませんね。

たとえば、鉄分をはじめとするミネラルが不足すると貧血になり、十分な酸素が体中に行き渡らなくなり、頭もぼーっとしてしまいます。

たんぱく質が不足すると、筋肉が落ちたり肌や髪が荒れやすくなったります。

また、血液中の免疫細胞の働きも弱まるため、風邪などの疾患にもかかりやすくなります。

そうなると、仕事や勉強に集中しているどころではなくなりますね。体全体のバランスがとれていてこその集中力、どうにも疲れやすい、不調がある、という方は一度食生活を見直してみるのもよいですね。

眠気を覚まし、集中力を高める効果がある食べ物とは

仕事中や勉強中、どうしても眠気が襲ってくることがありますね。そんな時、一時的に眠気を覚ますためにおすすめなのは、しっかりと噛むことです。

スルメや、固めに干してある干し芋なども良いですね。

中でも、ガムは、噛むことで脳の血流が増え、脳の運動野や前頭前野、小脳などが活性化するほか、記憶を司る海馬(かいば)の働きを高めることや、脳をリラックスさせつつ、集中力を高めることも確認されています。

ただし、多くのガムにはキシリトールという天然甘味料が含まれています。

キシリトールは歯の再石灰化を促し、虫歯を防ぐ働きが期待できますが、取り過ぎると下痢を引き起こすことがあります。量はほどほどにされることをお勧めします。

とはいえ、会社で仕事中、ガムを噛んだりスルメなど香りが強いものを食べたりするのは気が引ける…という場合は、カフェインを含んだ飲み物を取ることも効果があります。

コーヒーや緑茶に含まれるカフェインには眠気を覚ます働きがあり、適度に飲むことで眠気を解消することもできます。

カフェインは摂取後約30分程度で効果を発揮すると言われています。

午後に眠くなりやすい方は、食後に飲んでおくなど、上手に利用するとよいですね。

また、薬局やコンビニエンスストアには、眠気を覚ますドリンクやサプリメントも販売されています。

これらは、即効性はあるものの、その分、体には刺激が強すぎる場合もあります。用法・容量を確認し、必ず適量を守って利用しましょう。

脳の活性化に!ブレインフードとは?

集中力を高めるために必要なことは、脳の働きを高めることだということがわかりましたね。

そのために、特に効果的だとされる食べ物を、「ブレインフード」と呼びます。

効いただけでも集中力が高まり、頭がよくなりそうな名前ですが、どのような食べ物がブレインフードなのでしょうか?

くるみなどのナッツ類

ナッツ類には、血液の循環を高めるほか、強い抗酸化作用を持つビタミンEが豊富に含まれています。

中でも、くるみは「健脳のナッツ」と呼ばれ、脳の活性化に効果があることが確認されています。

イワシやアジなどの青魚

青魚に含まれる脂質にはDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペタンエン)といった不飽和脂肪酸が多く含まれています。

これらは血液をサラサラにして脳を活性化させ、学習能力を高めるほか、記憶力の向上、認知症の予防に効果があるとされています。

シジミや牡蠣、あさりなどの貝類

貝類には亜鉛が多く含まれています。亜鉛は私たちの体内で、代謝を高める働きがある酵素の成分の一つとされています。

また、記憶力を司る脳内の海馬という部分に多く含まれ、不足すると神経の申請が抑制され、記憶障害を引き起こすことがあります。

チョコレート

チョコレートに含まれるテオブロミンという成分は、細胞の老化を抑制するほか、脳をリラックスさせ、過剰なストレスから脳を守る働きがあります。

また、記憶力を高める働きを持つ、フラボノイドという抗酸化物質も含んでいます。

できるだけ、砂糖や脂肪分が少ない、カカオ含有量が高いものを選びましょう。

集中力をツボや漢方の考え方で高める

ツボや漢方というと、何だか難しそうに感じられるかもしれませんが、集中力を高めるためにとても手軽に利用できる方法の一つでもあります。

特にツボは、仕事中、勉強中に集中力が途切れた時、簡単に刺激できますね。

おすすめは、下のイラストに示した「絲竹空(シチククウ)」というツボです。眉尻の少し外側、触ると軽くくぼんでいるところにあります。中指で優しく押して刺激します。

もともとは目の疲れを取るツボとして知られていますが、視神経、聴神経に作用し、目や頭がすっきりとすることから、手中力アップにつながります。

このほか、漢方薬の中にも集中力を高める働きを併せ持つものがあります。

疲れてしまって食欲が落ち、体がだるく集中力が保てない時には、「補中益気湯」がおすすめです。

ただし、補中益気湯は虚弱タイプに向く漢方薬のため、体力が回復した後や、もともと暑がり、汗をかきやすい、など、気力が充実している方には、あまり向いていないかもしれません。

漢方薬はサプリではなく、「薬」であるため、できれば中医学・漢方に詳しい医師や薬剤師に相談のうえ、利用してくださいね。

薬ではありませんが、ローズマリーやレモン、バジルなどのアロマオイルや、ハーブティーも、頭をすっきりとさせ、集中力を高めてくれますよ。

宅配弁当でバランスの良い食事を

今回は、疲労を回復させるため、眠気を解消するため、そして、脳を活性化させ、集中力を高めるために良いとされる食材や漢方、ツボなどをご紹介しました。

体を健康に保ち、集中力を高めて仕事や勉強を効率的にこなすには、今回紹介した以外にもさまざまな食材から多くの栄養素をとる必要があります。

しかし、毎日献立を考えるのが大変という方もいらっしゃると思います。そんな方には、宅配弁当という方法がおすすめです。

私たち「配食のふれ愛」では、原材料からこだわり、栄養バランスのよい食事をご自宅へお届けしています。

1週間の中で2~3日の夕食だけでも宅配弁当を利用されると、献立を考えたり、計算しながら作ったりする手間から解放されますので、ご検討いただければ幸いです。

今なら無料試食キャンペーン中です。この機会にぜひご利用くださいね。

まごころ弁当

まごころ弁当 配食のふれ愛

配食のふれ愛 宅食ライフ

宅食ライフ すくすく弁当

すくすく弁当 まごころケア食

まごころケア食 ライフミール

ライフミール わけありなおかず屋さん

わけありなおかず屋さん 運営会社

運営会社 こだわりシェフ

こだわりシェフ おてがるシェフ

おてがるシェフ ラクゴハン

ラクゴハン ラクミール

ラクミール まごころ食材

まごころ食材 楽らく弁当

楽らく弁当

配食のふれ愛とは

配食のふれ愛とは 店舗検索

店舗検索 注文方法

注文方法 コラム

コラム お問い合わせ

お問い合わせ